L’ingegneria civile, un settore tradizionalmente legato a processi consolidati e a soluzioni collaudate, sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie all’avvento dell’Intelligenza Artificiale (AI) e del Machine Learning (ML). Queste tecnologie, capaci di elaborare enormi quantità di dati e di apprendere dai modelli, stanno aprendo nuove frontiere nella progettazione, ottimizzazione e manutenzione delle infrastrutture, promettendo un futuro più efficiente, sostenibile e sicuro.

Progettazione e ottimizzazione assistite dall’AI

L’AI sta trasformando radicalmente il modo in cui gli ingegneri civili progettano e ottimizzano le infrastrutture. Grazie all’analisi dei dati e alle simulazioni avanzate, l’AI può identificare soluzioni ottimali, tenendo conto di una vasta gamma di fattori, come le condizioni del terreno, i carichi strutturali, i flussi di traffico e le condizioni meteorologiche. Questo approccio consente di creare progetti più efficienti, sicuri e sostenibili, riducendo i costi e minimizzando l’impatto ambientale.

Inoltre, l’AI può generare soluzioni innovative e personalizzate, aprendo nuove possibilità creative e funzionali. Ad esempio, algoritmi di apprendimento automatico possono essere utilizzati per progettare forme architettoniche complesse e ottimizzare la distribuzione degli spazi interni, migliorando l’efficienza energetica e il comfort degli utenti.

Manutenzione predittiva e monitoraggio delle infrastrutture

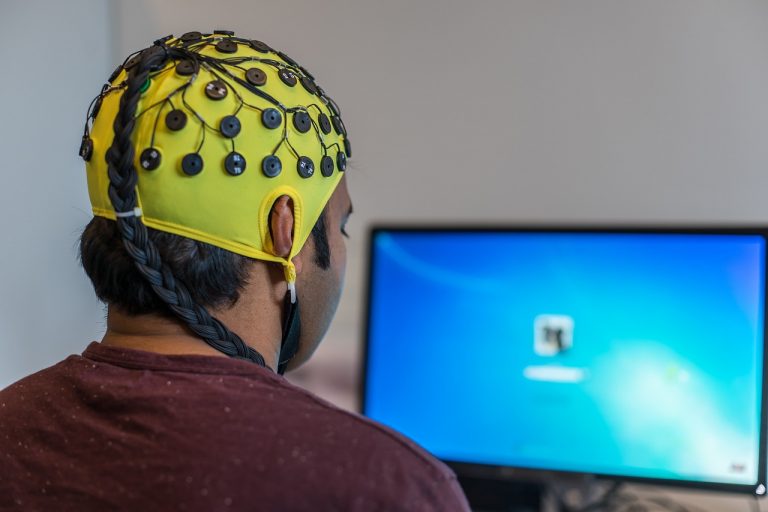

La manutenzione predittiva, resa possibile dall’AI e dal ML, sta rivoluzionando la gestione delle infrastrutture. Sensori intelligenti, installati su ponti, strade, edifici e altre strutture, raccolgono dati in tempo reale sullo stato delle infrastrutture, come vibrazioni, deformazioni, temperatura e umidità. Questi dati vengono poi analizzati da algoritmi di apprendimento automatico, che possono identificare anomalie e prevedere potenziali guasti con largo anticipo.

La manutenzione predittiva consente di intervenire tempestivamente, evitando costosi interventi di riparazione e riducendo i rischi di incidenti. Inoltre, l’analisi dei dati può aiutare a ottimizzare le risorse e a pianificare gli interventi di manutenzione in modo più efficiente, riducendo i costi e prolungando la vita utile delle infrastrutture.

Case study e applicazioni pratiche

Numerosi esempi dimostrano l’efficacia dell’AI e del ML nell’ingegneria civile. Ad esempio, l’azienda Bentley Systems ha sviluppato un software basato sull’AI che consente di analizzare le immagini satellitari per identificare potenziali rischi di frane e smottamenti. In Italia, il progetto “SISMA” utilizza l’AI per monitorare la sicurezza sismica degli edifici storici.

In Kuwait, l’AI è stata utilizzata per ottimizzare il design del ponte Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, uno dei ponti più lunghi del mondo. L’AI ha analizzato diverse variabili, come le correnti marine, i venti e i carichi del traffico, per identificare la soluzione ottimale in termini di sicurezza, costo e impatto ambientale.

Sfide e prospettive future

Nonostante le enormi potenzialità, l’adozione dell’AI e del ML nell’ingegneria civile presenta alcune sfide. La formazione di ingegneri con competenze specifiche in queste tecnologie è fondamentale per garantire un utilizzo efficace e responsabile. Inoltre, è necessario affrontare questioni etiche legate alla privacy dei dati e alla responsabilità delle decisioni prese dalle macchine.

Tuttavia, le prospettive future sono estremamente promettenti. L’integrazione dell’AI con altre tecnologie emergenti, come la stampa 3D, la robotica e la realtà virtuale, aprirà nuove possibilità per l’ingegneria civile, consentendo di costruire infrastrutture più sicure, sostenibili e resilienti. L’AI e il ML rappresentano quindi un’opportunità unica per l’ingegneria civile di affrontare le sfide del futuro e di costruire un mondo migliore.